Expertenanalyse: „Der Dollar wankt – Gold gewinnt“

Regelmäßig veröffentlichen führende Vermögensverwalter fundierte Einschätzungen zu den Finanz- und Kapitalmarktmärkten. Um einen Überblick zu erhalten, fasst TiAM FundResearch die wichtigsten Aussagen für Sie kompakt zusammen.

13.06.2025 | 14:00 Uhr von «Peter Gewalt»

Die Finanzmarktexperten fokussieren sich diese Woche auf die US-Wirtschaftspolitik und ihre langfristigen Auswirkungen auf die Kapital- und Devisenmärkte.

So sieht Raphael Gallardo, Chefvolkswirt von Carmignac, Gold als Profiteur einer langfristigen Schwächung des US-Dollars:

„Das Ende von 15 Jahren „US-Exzeptionalismus“ an den Finanzmärkten mündet in einem strukturellen Bärenmarkt für den US-Dollar. Aber bedeutet das auch, dass der Greenback seinen Status als Weltreservewährung verlieren könnte? Die Stellung der USA schwächt sich in vielerlei Hinsicht ab, aber keine andere Fiat-Währung ist in der Lage, sie zu ersetzen oder zu überflügeln.

Der chinesische Renminbi ist nicht konvertierbar. Der Euroraum ist eine unvollendete Währungsunion, der die Rückendeckung durch ein einheitliches Finanzministerium fehlt. Japan befindet sich in einem fortgeschrittenen demografischen Verfall.

Da es keine glaubwürdigen Alternativen gibt, kehren die Zentralbanken zum Gold zurück. Wir glauben, dass dieser Trend durch Staatsfonds verstärkt wird, die sich anderen strategischen Rohstoffen zuwenden, die zwar nicht direkt „monetarisierbar“ wie Gold, aber ebenfalls lagerfähig sind und in einer instabileren Welt geopolitische Sicherheit bieten: Öl, Kupfer, Lithium usw.

Gleiches gilt für den privaten Sektor, der zum ersten Mal in seiner Geschichte über einen nicht konfiszierbaren Vermögenswert verfügt, der vollständig in die Zahlungssysteme der meisten konvertierbaren Währungen integriert ist und keinerlei Länderrisiko aufweist: Kryptowährungen mit begrenztem Angebot.

Die internationale Währungsordnung spaltet sich somit in zwei Lager: eine rückwärtsgewandte „Rohstoffisierung“ der vom öffentlichen Sektor gehaltenen Reservevermögen sowie eine Abkehr hin zu Kryptowährungen, die im privaten Sektor sowohl als Tauschmittel als auch als Wertspeicher dienen.“

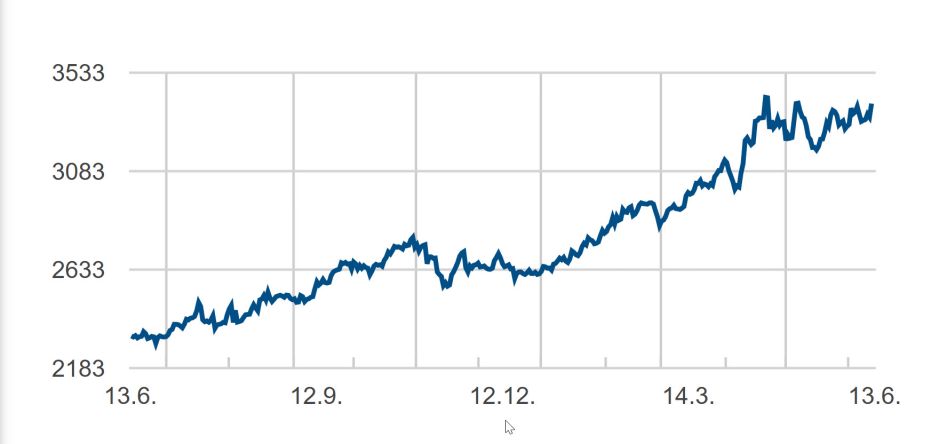

Goldpreis in US-Dollar je Unze:

Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Hamburger Sutor Bank, erwartet ebenfalls Druck für den US-Dollar und Rückenwind für Gold:

„Die strukturelle Schwäche des US-Dollars wird immer offensichtlicher – und sie bleibt nicht folgenlos. Immer mehr Notenbanken weltweit kehren dem Dollar den Rücken und schichten ihre Währungsreserven um. Und das nicht nur in andere Währungen, sondern vor allem in Gold. Eine Spirale hat sich in Gang gesetzt, die die Rolle des US-Dollars als globale Leitwährung beendet und den Goldpreis deutlich anschieben wird.

Noch immer liegen etwa 66 Prozent der weltweiten Devisenreserven in Dollar. Doch vor 25 Jahren waren es noch mehr als 73 Prozent. Der Rückgang ist Ausdruck schwindenden Vertrauens in den Dollar. Länder wie China haben ihre US-Dollar-Reserven bereits deutlich reduziert und verstärkt Gold gekauft – nicht aus Spekulation, sondern zur Absicherung gegen geopolitische und währungsbezogene Risiken. Und auch aus dem politischen Interesse, die USA zu schwächen.

[…]

Parallel dazu erlebt Gold eine beispiellose Nachfrage. Es wird zunehmend als strategische Reserve und nicht als spekulatives Investment betrachtet. Die Notenbanken kaufen massiv zu – ein klares Misstrauensvotum gegen das Dollar-System. Entsprechend steigen die Preise. Und dies wird umso schneller geschehen, je schwächer die USA werden und je mehr die Notenbanken Gold kaufen. Ein Kurs von über 6.500 Dollar je Unze erscheint in Reichweite.

Doch sollte der Goldpreis überhaupt noch wie selbstverständlich in US-Dollar angegeben werden? Wenn die Leitwährung selbst schwächelt, verliert sie als Referenzmaßstab an Aussagekraft. Ein alternativer Währungskorb oder eine multipolare Bezugsgröße könnte langfristig sinnvoller sein. Oder es wird wieder eine Rückkehr zu goldgedeckten Währungen geben, so dass Gold der weltweite Wertmaßstab wird.“

In ihrem längerfristigen Konjunktur- und Investmentausblick gehen PIMCO-Experten Richard Clarida, Global Economic Advisor, Andrew Balls, CIO Global Fixed Income, und Daniel J. Ivascyn, Group CIO, ebenfalls auf den US-Dollar ein. Sie schreiben:

In einer auf den Kopf gestellten Weltordnung, in der die Wirtschaft inzwischen maßgeblich von der Politik bestimmt wird und sich Handels- und Sicherheitsbündnisse zunehmend fragmentieren, rechnen die PIMCO-Experten mit langfristig erhöhtem Potenzial für Marktvolatilität – mit den USA in der Hauptrolle. Die Wahrscheinlichkeit einer US-Rezession innerhalb der nächsten fünf Jahre beziffern die Autoren mit mehr als zwei Drittel. Bei der Inflation geht man davon aus, dass diese nach einigen kurzfristigen Ausreißern nach oben langfristig auf das Zielniveau der Federal Reserve zurückgebracht werden kann. Im gleichen Zuge erkennen die Experten jedoch klare Deflationsrisiken für einen Großteil der restlichen Welt, bedingt durch gesenkte Exportnachfrage in den betroffenen Ländern sowie die Umverteilung des chinesischen Handelsüberschusses.

Dass der US-Dollar innerhalb der nächsten fünf Jahre seinen Status als globale Reservewährung verliert, hält man bei PIMCO für nahezu ausgeschlossen. Zwar könne sich die schon eingetretene Abkehr vom US-Dollar weiter fortsetzen, sowohl im internationalen Zahlungsverkehr als auch in der globalen Geldanlage, doch es mangele eben auch an ernstzunehmenden Alternativen auf den Märkten für Devisen, Fremdwährungsschulden und Bankkrediten. Dazu verweisen die Autoren auf die Aussagen des US-Finanzministeriums, an einem starken Dollar interessiert zu sein, und vermuten auch ein Abrücken der Regierung vom Mar-a-Lago-Konzept bzw. einer vorsätzlichen Schwächung der Währung."

Éric Turjeman, Co-CIO bei Ofi Invest Asset Management sieht die wachsende Verschuldung der USA auch als ein mögliches Problem der Aktienmärkte:

„Die Geschäftszahlen für das erste Quartal waren beruhigend. Allerdings konnten sich nur sehr wenige US-Unternehmen – und zwar weniger als 10 Prozent der Firmen im S&P 500 – dazu durchringen, die Auswirkungen der Zölle in ihren Gewinnprognosen für das Gesamtjahr zu berücksichtigen. Die Frage der amerikanischen Unternehmen, wie sie mit den Zöllen umgehen sollen, haben alle anderen Sorgen bisher überschattet. Wir gehen davon aus, dass die Auswirkungen der Zölle größtenteils auf die Verkaufspreise umgelegt werden, um die Gewinnspannen der Unternehmen beizubehalten.

Die Trump-Regierung realisiert langsam, dass die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen zu einem Problem werden könnten. In der Tat wird alles, was Öl ins Feuer gießen könnte – wie zum Beispiel steigende Preise für die Verbraucher – , ein Grund zur Sorge an den Finanzmärkten. Aber im Moment ist dieses Problem noch nicht in die Aktienkurse eingepreist. Die Frage ist nur, wie lange das noch gut geht? Die Verschuldung in den kommenden zehn Jahren könnte den US-Haushalt um 3.300 Milliarden Dollar zusätzlich belasten. Das Staatsdefizit wird trotz allem erst dann zum Problem, wenn die Investoren es als Problem erkannt haben.“

„Anlegerinnen und Anleger haben immer noch wenig Lust auf Risiko. Darauf weisen die meisten Finanzindikatoren hin“, sagt Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management:

„Darüber hinaus bewegt sich der viel beachtete BofA Bull & Bear Indicator, wenn auch nur geringfügig, im Bereich der Konjunkturpessimisten (Bank of America, Stand 5. Juni 2025). Und auch der Stimmungsindex der American Association of Individual Investors (AAII), der die Zuversicht unter US-amerikanischen Privatanlegern misst, liegt zurzeit bei minus 9 (AAII, Stand 5. Juni 2025). Die Bären dominieren also.

Aber ein Blick in historische Erfahrungswerte könnte die Anleger beruhigen. Natürlich können Daten aus der Vergangenheit nicht die Zukunft vorhersagen, sie zeigen jedoch ein klares Muster. So lag der AAII-Stimmungsindex seit seiner Einführung 1987 30-mal ungefähr auf demselben Niveau wie heute. Dann passierten zwei Dinge: Zum einen stieg der S&P 500 in 28 dieser 30 Fälle in den jeweils folgenden zwölf Monaten an. Mit einer Häufigkeit von 93 Prozent erzielten US-Anleger somit im Jahr nach der schlechten Stimmung positive Renditen. Zum anderen betrug der mittlere Wert dieser Einjahresrenditen 14,6 Prozent. Das ist eine überdurchschnittlich hohe Performance, wenngleich er innerhalb einer beträchtlichen Spanne liegt: So waren die US-Anleger im Februar 2008 vor der Finanzkrise in etwa so pessimistisch wie heute – zu Recht, denn die folgende 12-Monats-Rendite schlug mit minus 45 Prozent zu Buche. Am anderen Ende der Bandbreite steht jedoch das Jahr 1996. Im Juli waren die Anleger ebenfalls ähnlich düster eingestellt wie heute. Ein Jahr später hatte der S&P 500 eine Rendite von plus 49 Prozent erzielt.“

Eine Unterstützung für sichere Investmenthäfen dürfte die Eskalation der Situation im Nahen

Osten sein. Der Angriff Israels auf den Iran in der Nacht vom 12. auf den 13. Juni

hat an den Finanzmärkten zu einer reflexartigen Flucht in Qualität geführt,

beobachtet Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management:

„Die neue Situation hat

das Potenzial zu eskalieren. Dennoch halten wir momentan einen größeren Krieg

im Nahen Osten für unwahrscheinlich. Die Folgen für die Weltwirtschaft und die

Finanzmärkte zeigen sich am deutlichsten an den steigenden Ölpreisen.

Anleger dürfen jedoch die Lage im Nahen Osten wie auch die geopolitische Situation allgemein nicht ignorieren. Sie stellen Risikoquellen dar, die die Märkte seit einiger Zeit unterschätzen.

US-Staatsanleihen profitierten zunächst von den Schlagzeilen. In der vergangenen Woche wirkten die relativ freundlichen US-Inflationszahlen unterstützend. Im Mai stieg die Kerninflation lediglich um 0,1 Prozent und stagnierte somit im Jahresvergleich bei 2,8 Prozent. Allerdings gehen wir weiterhin davon aus, dass sich die Inflationsdaten in den kommenden Monaten schlechter entwickeln werden, da Preisanpassungen in den USA aufgrund der Importzölle noch ausstehen. Inzwischen scheint ausgemacht, dass unabhängig von den laufenden Handelsgesprächen ein Mindestzollsatz von 10 Prozent bestehen bleiben wird. Für US-Unternehmen könnte sich die Notwendigkeit, ihre Preise anzupassen, durch einen schwachen Dollar und höhere Ölpreise sogar noch verstärken. Im Zuge dessen erwarten wir daher, dass sich die US-Kerninflation in den kommenden Monaten in Richtung 4 Prozent bewegen wird.

Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck, rechnet mit Blick auf den Zinsentscheid der US-Notenbank FED kommende Woche mit einer Fortsetzung des Pausenmodus

„Kommenden Mittwochabend richten sich wieder alle Börsenblicke gen Washington – und zwar ausnahmsweise nicht primär auf Donald Trump, sondern aufJerome Powellund die Aussagen des Fed-Chefs bei der Pressekonferenz nach der Sitzung seines Gremiums: „Die Fed wird Donald Trumps Drängeln in Richtung der ersten US-Leitzinssenkung in diesem Jahr erneut nicht nachgeben“, ist Robert Greil überzeugt. Der Chefstratege von Merck Finck rechnet mit einer Fortsetzung des Pausenmodus: „Obwohl die US-Inflation im Mai den vierten Monat infolge unter den Markterwartungen lag, ist ihr zukünftiger Trend einfach zu unsicher.“ Greil: „Bis auf den nicht gerade detaillierten Handels-Deal mit Großbritannien lassen weitere echte Deals trotz aller Ankündigungen der US-Administration auf sich warten – damit fehlt der Fed weiterhin ein wesentlicher Mosaikstein, um den künftigen Inflationstrend wirklich einschätzen zu können.“ Und weiter: „Auf dieser Basis rechne ich auch bei der Fed-Sitzung Ende Juli noch nicht mit der nächsten Leitzinssenkung – wahrscheinlich kommt sie erst bei der nächsten Sitzung im September.“

Diesen Beitrag teilen: